絶えず、自分自身は、あるいは自分が巻き込まれた流れは、どこへ向かおうとしているのか、繰り返し意識していきたいと強く思います。

「この取り組みは、どんな未来を目指すのか」

「

それは全く簡単なことじゃなくて。一度立ち止まり、客観的な視点を携えて、考えうる限りの制約を取り払い、自分自身が芯に据えた理想的な未来から逆算してじっくりと思考することが必要です。しかし、そもそも前提となる

そうしてあるいは、やっと未来を定義することができ、思考を繰り返すことができたとしても、油断しているとすぐに目先の行動に流されてしまいます。目指していく未来のためではなくて、

僕は問い続けるべきだと思うのです。

流されるのは、とても簡単です。別に、あなた自身がそれで幸せなら僕はそれはそれでもいいと思うけど、せめてそれならそれで、瑣末で無益な人間関係のいざこざや、社会の側からの規範や価値軸みたいな、世の中の誤謬にとらわれず、自由に幸せに生きていてほしいと思う。

でも僕はわがままだから、僕は自分が幸せであると同時に、なんとか本質的に生きていきたい、と思っています。

本質的に生きたい

これについては、みな全くもって同じことを考えているはずで、誰も誰かを不幸になんてしようと思って生きているわけじゃない。なのに、何らかの誤りがあるのか、なかなか社会は、この「幸せな方向」に明確に日々一歩一歩進んでいるようには、僕には思えない。

その誤りはきっと根本的に、表題の問い、すなわち「この取り組みは、どんな未来を目指すのか」(=これは僕にとっては、「どんな幸せを増やすのか」に同じ)という

僕はそんな社会は少し悔しいなとも思う。「自分が幸せでありながらも、かつ同時に、小さくてもいいから、社会に幸せが増えるような取り組みに自分を投資しながら生きていきる」これが僕にとっての今の本質的な生です。

ところで、「理想の未来」を具体化して

とはいえ、普段から抽象的思考から具体的思考までを一気通貫で考えられる人はどうしても少なくて、基本的にどちらかに偏っていることが多いものです(僕は抽象的に寄っている)。

抽象的思考(=世界を平和にしたい!)に偏った人は、その思いだけを抱えて、しかし世界が平和であることとはどういうことか、を検討することができず、モヤモヤしたまま、なかなか行動に繋がらないことが多いです。

一方、具体的思考(=ごはんがウマい!→みんなにウマいごはんを食べてほしい!)に偏った人は、アクションが思いつきやすく、行動に結びつきやすい人も多いように感じますが、一方で長期的視点がなく誤った方向に進む危険性をはらんでいたり、アクションが小さくまとまってしまったりすることがあります(しかし、これでとても幸せに生きている人を僕はたくさん知っているので、そういったケースについては心から最高のことだと考えます)。

だから、抽象的思考に偏っている人は具体化するように、あるいは具体的思考に偏っている人は抽象化するように、

(本来的には、これは集団の力で解消されるべきかもしれません。但し、僕自身はとても個人的な人間なので、自分でやってしまいがちです。また、とりわけこうした強く個人的かつ観念的な課題については、集団で取り組むと価値観の違いによって美しく一個に統一されないケースが多く、まずは個人が腰を据えて取り組むべき課題だと考えます。)

例えば「社会に寛容をつくる」

例えば、ということで、

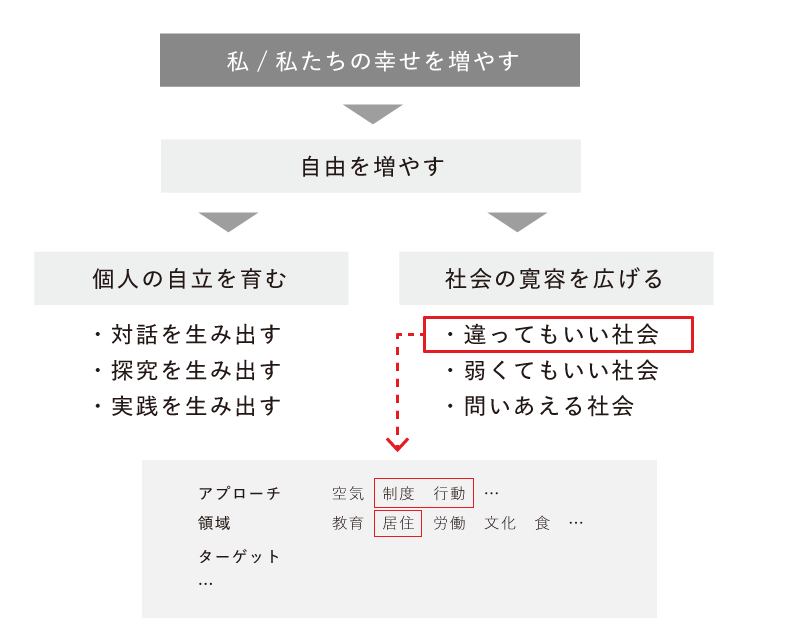

僕にとっての「本質的な人生」とは、もちろん一義的には「私/私たちを幸せにすること」ですが、これを僕の幸せの定義に従って具体化すれば、

僕の違和感は基本的に束縛/規範/規制/常識といったものに対して向けられることが非常に多いなと感じていました。同時に、LGBTや障害者の差別意識に対する解消を目指す取り組みに対して共感するケースも多かったです。

それは自分が

そこで、私にとってはより私/私たちが幸せになるために必ず達成されるべきなのが

個人の自立、を達成することについては、僕が教育に大きな関心を持っていることもあって、強い興味を持っていて、実際にアクションも起こしています(自立、という言葉の僕の定義に関しては割愛します)。これからは更に、「個人の自立/社会の寛容」のうちの「社会の寛容」に投資の割合を増やしていきたいと考えています。

この「社会に寛容をつくる」は、更に具体化すると

「違ってもいい社会」の実現のために重要なことは、

まずは空気を生み出す。こんなおもろい人がいるよ、こんなに違っても楽しそうな人がいるよ、ということを発信する、あるいは自分自身が道化になって違ってみる。これによって、違う存在を、一定の次元まで「当たり前」にしていく。次に制度を生み出す。「あ、私こんな風に生きていきたいのかも」と思った時に、踏み出せるための道をつくる。最後に行動を生み出す。生み出した道を舗装し、道の存在を発信することで、そちらに向かう人々を生み出す。この3つを展開していきたい。

まずはその違ってもいい社会の実現のために、領域として移住関連で施策を試みることができないか、と検討しています。

「どこかに居住の拠点を定めなければならない」という常識と、「固定資産税であれ、家賃であれ、住むには費用が発生する」という常識を崩壊させたい、という個人的な興味もあります。

僕が参加した

問いあえる社会

抽象的な「幸せを増やす」を具体的なアクションに落とし込むまでに、例えば僕の場合は、ということを述べてみました。逆に、世の中にある様々なアクション(ex.)雑貨店を開業した/こんなイベントをやります)というものは、逆を辿れば、

そう思うといま、社会の側には、その

取り組みは、思考の表現です。常にひとの手が生み出す事象の裏には思考がある。

もっともっとそれを目にする機会が増えればいいなと思っています。経緯やエピソード、は良く見かけますが、そこに至る思考を僕はシェアしてほしい。なるほど、そして翻って私はどうだ?そう問いかける社会になったらいい、と感じます。

思考は重要で、他者にとってもとても価値のあることと考えます。しかし一方で、難解で、苦しく、何よりとても個人的なものです。図らずも、まだその存在を明確に意識されてすらいないのに、性にも似た、触れてはいけない領域になりつつある。だからこそ、僕はそれをオープンにしていきたいし、それが当たり前になっていくべきだと思う。

主論に戻ります。

誰もが本質、つまり「私/私の取り組みが、私/私たちの幸せに少しでも近づいていることに貢献できているか」に立ち戻って問い直すとき、僕たちはいつだって幸せになることができる。